■ツァラトゥストラかく語りき(F・ニーチェ)

■ロリータ(ナボコフ)

■チップス先生、さようなら(ヒルトン)

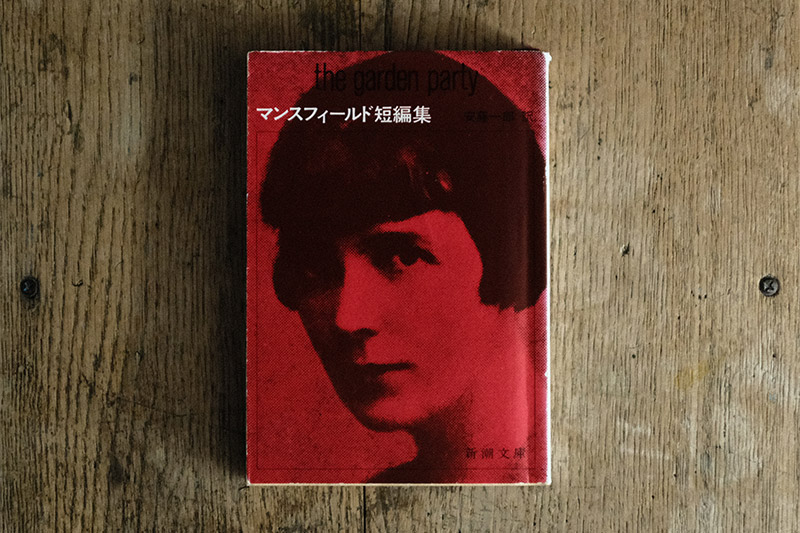

■マンスフィールド短編集(マンスフィールド)

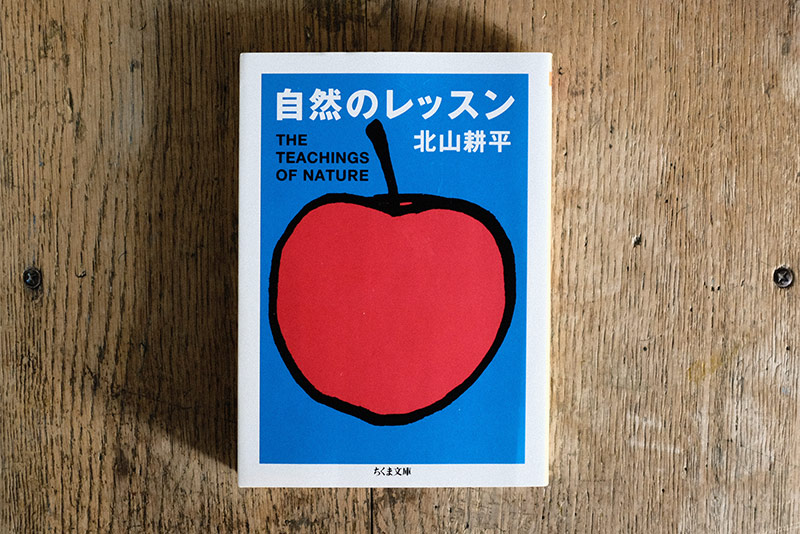

■自然のレッスン(北山耕平)

■HAND BOOK(大原大次郎)

■ぼくは本屋のおやじさん(早川義夫)

■一生ものの、本と映画と音楽とアート(GINZA特別編集)

ある意味これは自分のための記録です。

毎月3冊本を買うという目標は

いまのところ継続できています。

ただ読む時間がなかなか無いから

未読の本がたまっていく・・・