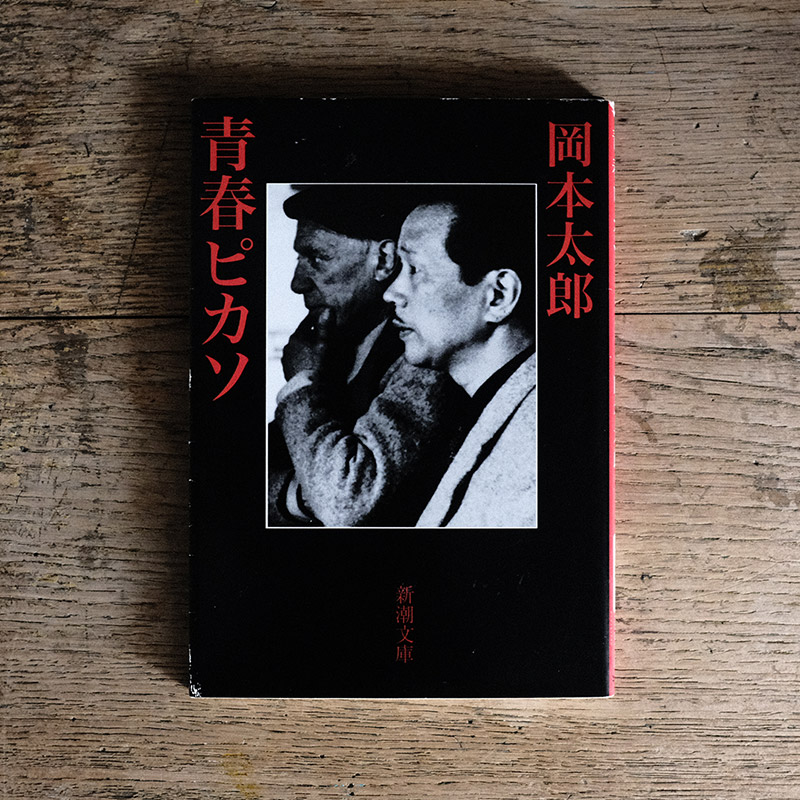

これは完全に名著です。

もっとはやくに読みたかった。

いや、今のアップアップ状態で、

つくる喜びを見失いかけていた今だからこそ、

心に染み入ってくるんでしょう。

つくるぞ。

たまに更新したと思ったら、制作実績の紹介か、本買いました、の2パターンのみ。

うーん、いろいろと書けることはあるんです。じゃあなぜ書かないのか?いや、書けないのか?それは、ぼくの気持ちにゆとりがないからです。いかーん。

「忙しい時こそ心にゆとりを持ちなさい」は、ぼくがパチンコ店でバイトしていた時のリーゼント副主任から頂戴した名言ですが、まさに今それを実践しないといけないなあ。

日曜日、キャナルの無印にカーテンと収納アイテムを買いに行きました。出発が夕方前だったので、必要なものだけささっと買って帰ろうねと決めていたんですが、MUJI BOOKS を見たそうにしているぼくに妻が「本屋さん見てきたら?」と、神のひとこと。

じゃあお言葉に甘えて10分だけ!と言って、1時間近くウロチョロしてしまいました。MUJI BOOKS 楽しすぎ。欲しい本が山のようにあったけど、とりあえず今回はアイデアの古本と、CASA BRUTUS の現代アート特集買いました。

緊急事態宣言が出されてから本屋に行けず、

もっぱらネットで本を買う日々を

過ごしていましたが、

先日ひさしぶりに本屋へ行ったら、

陳列された本を見るのが楽しくて、

小一時間ウロウロしてしまいました。

やっぱり本は目で眺めて、

手に取って買うのがいい。

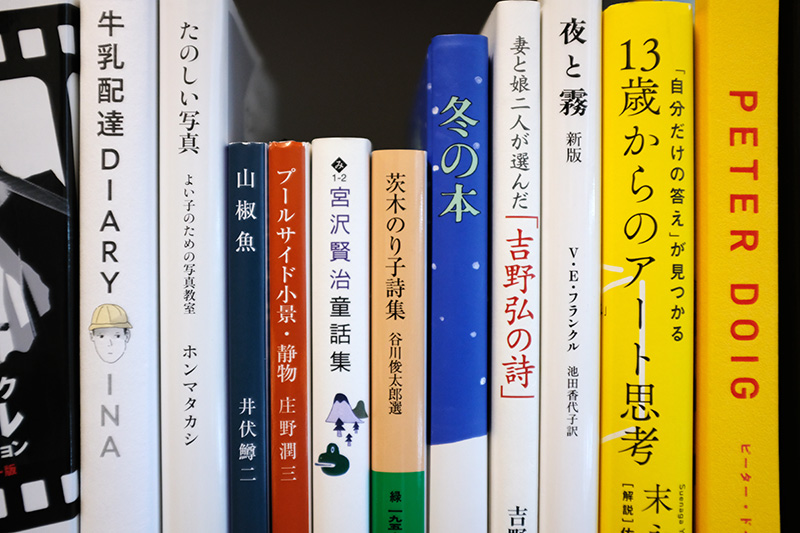

写真は最近買って読んだ本たちです。

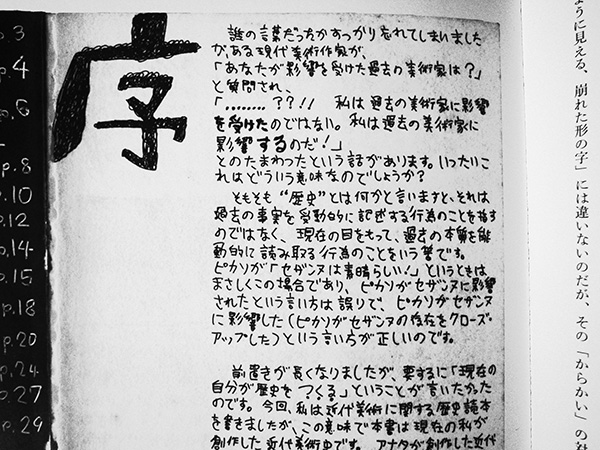

「13歳からのアート思考」は、

小野さんに教えてもらいました。

自分だけのものの見方で、

自分だけの答えを手に入れる。

それがアート思考なのだ。

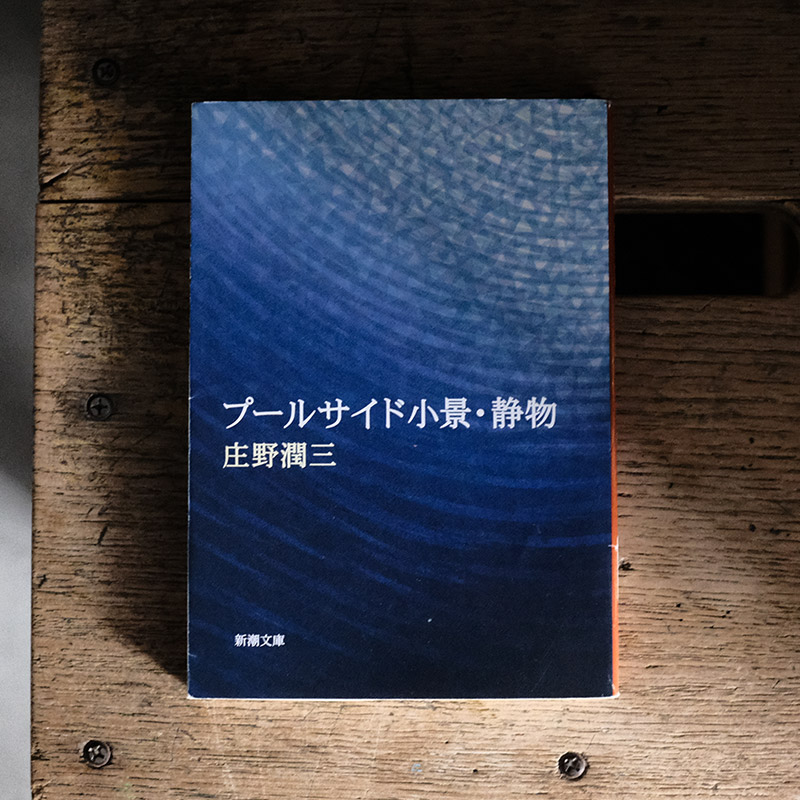

「プールサイド小景・静物」

もすごく良かったです。

特に「舞踏」と「プールサイド小景」の

ぶつっと切れる終わり方が印象的です。

簡単な言葉で日常が書かれてあるけど深みがある。

「夜と霧」は読んでよかったと

心の底から思える本でした。

明らかにぼくの心の中のなにかを

変えてくれたような気がします。

夏葉社という出版社を、たったひとりで経営している島田潤一郎さんの本「古くてあたらしい仕事」を読んだ。島田さんはぼくと同じ1976年生まれ。編集も営業も事務も発送作業も、すべてひとりでやっている。

つくっているのは年に3冊ほどの本。マーケティングとかではなく、自分が心から良いと思える本を、妥協することなくつくる。具体的なだれかをおもってつくる。売るための過激な言葉を嫌い、できる限り静かで、地味な本をつくる。美しい本をつくる。

本ができたら、全国各地の書店を自分の足で訪ね、一軒一軒、営業する。夏葉社の本を良いと思ってくれる書店員さんとの一対一の関係を、島田さんはとても大事にする。

島田さんは「小さな仕事を長く続けるためのコツのようなものがあるとすれば、それは手間暇のかかった、具体的で、小さな声によりそったものだ」と言う。同じくひとりで小さくやってきたぼくにとって、共感できる言葉だ。早速、夏葉社の本を1冊買った。ホームページもシンプルで良い。

京都にある善行堂という古書店。本好きの人には有名なお店だそうです。善行堂さんをネットで調べると、とても素敵なたたずまいで、だけどここの扉をガラガラっと開けるのは、結構勇気がいるかもなあと感じるほど、オーラが写真に漂っています。でもツイッターを見ると、すごく気さくな感じです。フォローをすると、善行堂さんもフォローしてくれました。

いまコロナの影響で、本屋さんも休業するところがどんどん増えています。善行堂さんも、2週間前から休業されています。店主の山本さんは、お店を閉めるのは勇気がいるし怖い、とつぶやいていました。そんな中、山本さんは「善行堂倶楽部」というサービスをはじめました。これはお客さんの予算と好みに合わせて、山本さんが本を選んでお届けするというサービスです。

ツイッターを見ると早速注文が入っていて、なんとも良い味わいの本たちが届けられていました。そしてぼくが目を見張ったのが、選んだ本についての解説を、一人ひとりに手書きで手紙に書いていたことです。これはまさに、究極の通販じゃないかと、ぼくはちょっと興奮してしまいました。

善行堂倶楽部、いいなあ。ぼくも山本さんに選書してもらいたい。自分では選ばない(選べない)本との出会いは、自分の世界を広げてくれると思うから。

文庫本が出たこのタイミングでわざわざ単行本を買うぼくの奇行を、レジの人はどう思ったんだろう。ぼくは村上さんが小説で描く「働き方」や「仕事に対する考え方」を読むのが好きで、フリーランスとして生きるうえで、ずいぶん勇気づけられています。

「手を抜いてもバレないような小さな仕事でも、決して手を抜かず、入念に準備をして、丁寧な仕事をしていれば、必ず誰かが見てくれている」とかね。「うまくいかなかったら、その時にまた考えよう」というセリフもよく出てきて、不安になった時はよくこの言葉を思い出します。

ちなみに、インターネット上でぶいぶい言わせているIT系の人が、行動力とスピードをやたら推奨し、とりあえずやってみてダメだったらまた別のことやればいい、と言っていますけど、その考え方は嫌いです。それと村上さんのは違うから。

村上さんの言う「うまくいかなかったら」というのは、準備と覚悟がちゃんとあって、最大限努力をし、それでもうまくいかなかったらという意味です。思いつきで行動して周りを巻き込んでうまくいかなかったらはい次ーのIT系ぶいぶいマンとは本質が違うのだ。

そして、ぼくがそんなIT系ぶいぶいマンを好きになれないのは、彼らのスピード偏重型無責任行動によって、被害を受けた人や傷ついた人がいることに、彼らが全く気付いていないからです。

識者120人が選んだ「平成の30冊」の1位が、村上春樹さんの1Q84?ねじまき鳥よりも、カフカよりも、1Q84なんですね。

村上さんといえば、騎士団長殺しが文庫化されました。ぼくは気軽に持ち運べる文庫本が好きなので、騎士団長殺しも文庫化を待ってたんですが、いやちょっと待てよ、好きな作家の本くらい、単行本で買うべきなんじゃないか?と、ここにきて気持ちの変化が生じています。

これはレコードのせいだな、たぶん。なんとなく文庫本をCDに、単行本をレコードに置き換えてしまっているようです。さて、どうしようか。

海辺のカフカを読み終えました。

15年ぶりに読んだらとても面白くて

ぼくは自分の記憶の不確かさを思い知りました。

ずっとイマイチだと思い込んだまま

15年間も生きてしまった。

村上作品風に言うと、やれやれです。

なんといってもホシノ青年だ。

ぼくのぼんやりとした記憶の中でも

ホシノ青年のことだけは

わりと覚えていましたが

その記憶を飛び越えて魅力的だった。

後半、ぼくにとっての海辺のカフカは

ホシノ青年の物語になっていた。

好きなシーンはたくさんあるけど

これまで好き勝手に生きてきて

音楽や映画なんてロクに

見てこなかったホシノ青年が

ふらっと入った喫茶店でベートーベンを聴き

店主と音楽について語り合うシーンがとても良い。

そしてフランソワ・トリュフォーの映画

ぼくも今度見てみたいと思いました。

先日ラジオで村上さんは

「物語がこの先どうなっていくのか

自分もわからずに書いている」と言っていたけど

たぶんホシノ青年を登場させた時

村上さんも彼がここまでの重要キャラになるとは

想定していなかったんじゃないかな。

村上さんも書いてるうちに

ホシノ青年のことがどんどん

好きになっていったのでしょう。

これでぼくの中の村上作品ランキングを

大幅に見直さないといけなくなったな。

良い本にめぐり合えるとうれしい。

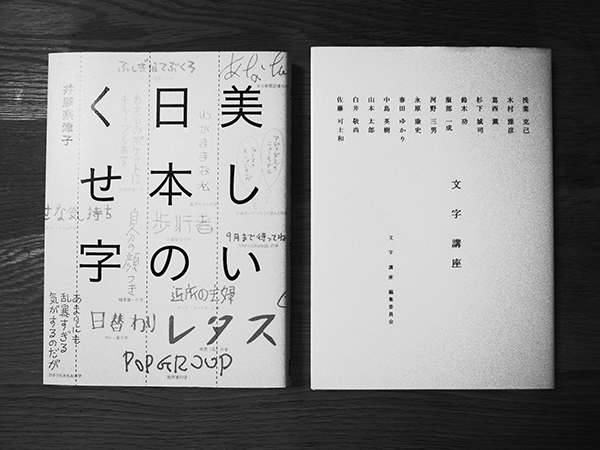

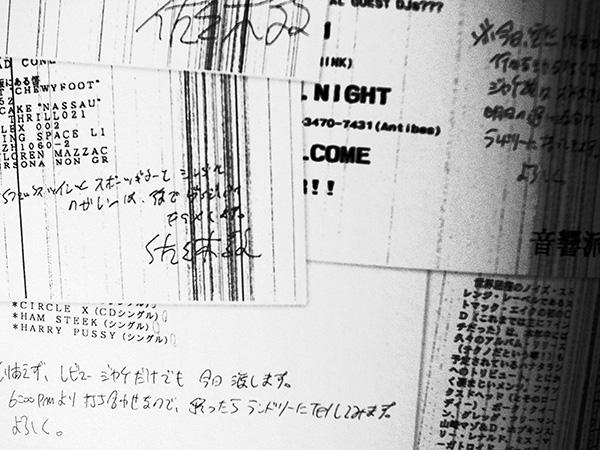

もともと手書きの文字が好きで、

電話しながらさっとメモ紙に書いた文字や

自分で録音したカセットテープに

書き込んだ曲名の文字、良いですよね。

「美しい日本のくせ字」は

そういう字を集めた本です。

「文字講座」のほうは

これから読みます。

装丁が美しい。

先日、本屋へ行ったら、また安西水丸さん関連の本が出ていた。亡くなってから再評価されるというのは、本人的にどうなんだろう。

ノルウェイの森に出てくる永沢さんは「おれは死んだ作家しか信用しない」とか言ってたっけ。ちなみに作中の人物で、ぼくは永沢さんと突撃隊が好きです。

夏目漱石の坊っちゃんを読みました。国語の教科書にものっていた(ような気がする)からてっきり読んだつもりでいたけど、実はちゃんと読んだことなくて今更ながら読んでみたらおもしろかった。

大人たちのインチキ具合やユーモアが「ライ麦畑でつかまえて」に似てる気がしました。

読んだあとネットでいろいろ見てみると、登場人物のモデルについていろんな説があって面白い。へーと思ったのは赤シャツは漱石自身だという説で、西洋かぶれのイヤなところが自身にあると認めていたというやつ。

真実は漱石にしかわかりませんけどね。

騎士団長殺しはおもしろかったです。とつぜん妻に逃げられたり、暗い穴の中にもぐったり、感性の鋭い少女が出てきたり、村上作品でおなじみの要素たちがオールスターのように登場します。そしてメンシキさんは、グレートギャツビーですよね。

画家の主人公が絵を描くプロセスを結構こまかく描写しているのが面白くて、きっと村上さん自身が小説を書く行為は、こういうことなんだろうなあと、置き換えながら読んでいました。

昔からの村上主義者はたぶん、ねじまき鳥までは好きで、カフカあたりからなんか違うなあ・・・というふうに感じてきたんじゃないでしょうか。ぼく的には「1Q84」はすごく好きでしたけど。カフカ以降、主人公の「ぼく」が、あの「ぼく」じゃなくなっていましたが、騎士団長殺しでは、ひさしぶりにあの「ぼく」が戻ってきた感じです。

村上さんはいつまで、長編小説を書くんだろうか。まだまだ新しい作品を読みたいので、JDサリンジャーみたいに、いきなり隠居しないことを願います。

2年くらい前に「村上さんのところ」というウェブサイトが期間限定で開設されました。一般の人からの質問メールを受け付け、その質問に村上春樹さんが答えてくれるという夢のようなウェブサイトでした。

膨大な数の質問メールが届き、村上さんはそのひとつひとつに目を通し(やはりまじめで誠実な人なのです)3ヶ月間ほかの仕事がまったくできない状態になったそうです。

そのウェブサイトはもう閉鎖されましたが、選りすぐりの回答をまとめた本が出ています。そしてぼくはそれを買って今読んでいます。おもしろいです。村上さんのやさしく、時に厳しく、知性とユーモア溢れる回答文を読みながら、ひとりニヤニヤ笑ったり感動したりしています。

そんなハルキストなぼくですが、この「ハルキスト」という言葉が嫌いです。どこかバカにしていますよね。そのハルキストという呼び名について村上さんはどう思いますか?という質問が掲載されていました。

村上さんは「そんなちゃらい呼び方はやめて村上主義者にしましょう。うでに羊のタトゥーを入れて、地下でこそこそ村上作品を読みましょう 」と提案していました。いいですね、村上主義者。なぜ羊なのかがわかる人は、村上主義者ですね。地下であいましょう。

ちょっと前にカメラマン黒川さんから「これ読んで」と漫画本を渡されました。ずしりと重たい大型コミックス。正体は松本大洋さんの「sunny」と、宮崎駿さんの「風の谷のナウシカ」でした。

松本大洋さんの漫画をちゃんと読んだのははじめてでしたが、絵を描く人たちがこぞってファンになる理由がわかります。ミリペンで描く線は独特かつ緻密で、ひとコマひとコマが作品のようです。これは描くのに時間かかってそうだなあ。

つくる仕事をしていると、ついついその「とてつもない労力」のことを考えてしまう。sunnyは内容もすごく良かったです。せつない。

そのあと松本大洋さんについていろいろと調べていると、ベン・シャーンのことが好きだとインタビューで語っていて、ああやっぱりなあと思いました。ちなみに、ぼくもベン・シャーン好きです。

漫画版ナウシカもはじめて読んで、内容の濃さにビビりました。映画は原作のほんの一部と聞いてたけど、これほど原作が濃いとは・・・。ハヤオさんの頭の中はいったいどうなってるんでしょうね。

村上春樹さんの新作、本日発売されましたね。ぼくは文庫派なのでまだ買ってません。ただ、Yahooニュースのコメント欄がまたもや荒れていて、心を痛めています。最近「ねじまき鳥」を久しぶりに再読していて、今日から3部(表紙ボロボロ)に突入しました。そして宮崎駿監督が、新作長編アニメの制作準備に入ったというニュースが届きました。本当ならばうれしい。やっぱり監督は苦しい苦しいと言いながら、つくることが好きで好きでたまらないんでしょうね。

妻から安西水丸さんの本「おもしろ美術一年生」をプレゼントしてもらいました。イラストだけじゃなく、水丸さんの文章やエピソードもたくさん掲載してあり面白い。「描き直しはしない、初めに描くものが一番いい」という言葉が好きです。実際にはそう上手くいかないけど。